本次直播课分享内容课件资料+ppt+视频回放 已同步上来啦!⬇️

可开通钻石会员获取兑换券查看回放视频,或直接购买单节课视频资料。

使用视频兑换券兑换(已是会员请联系三米小助理JDsoeasy领取)

【分享亮点】

1、海外投放薪资前景及赛道横向对比;

2、岗位能力要求及其工作内容;

3、国内海外游戏投放买量有什么差异;

4、海外各主流投放渠道操作经验总结;

5、简历制作和面试实战经验分享。

【分享讲师】蓝夕老师(5年+游戏投放经验,游戏投放负责人,包含海外国内渠道,累计操盘消耗金额达5亿)

【适合对象】信息流/买量投放/市场营销/发行运营/海外运营/本地化岗位同学

以下为本次直播逐字稿复盘。

一、海外投放薪资前景及赛道横向对比?

1、海外广告投放是什么样的岗位

广告投放,简而言之就是将公司的游戏产品通过互联网广告投放平台进行推广(海外是Facebook、TikTok和Google,Kwai、applovin等,国内是腾讯、字节、百度、快手等),主要对消耗和回收指标负责。

岗位名称为“海外投放”广告投放“广告优化师”“UA优化”;

而我们推的游戏产品,有可能是公司自研的,也可能是接其他公司研发的游戏,即相当于发行商

插嘴科普一下,手游行业有三大主体:渠道、发行及CP。CP即内容提供商(Content Provider)研发游戏的,类似作者,游戏发行商类似出版社,渠道就是一些有流量的平台,各大APP和网站等等。CP研发出来一款游戏,把游戏提供给发行商,发行商则在各种渠道上进行推广

无论推的游戏是不是自己的,我们这种都是属于甲方。如果我们再找代理商去推广我们这个产品,代理商就是乙方,在乙方广告投放岗大多数称作广告优化师,广告优化师又根据渠道的不同,分为SEM、信息流推广等,当然现在市场主流是信息流广告优化师。

不过一般较大型的公司都是有自己的投放部门,出于两点最主要的考虑:商业机密和投放效果。

商业机密都懂,我这款游戏的流水、月活、留存、arpu值、成本都是敏感信息;

投放效果,则因为自己团队会更能完成深度行为的考核目标,如付费金额,ROI

而乙方的话一般是会接各行各业的广告投放需求,对于游戏这一行并不一定精深,考核目标也通常只能是转化率、注册成本等浅度行为。

2、海外广告投放发展前景和薪资

”国内卷烂了“

“不出海就出局”

“不是要不要,而是怎么做”

PS:薪资范围随学历、过往工作背景、面试能力而波动。

这里仅讨论底薪,提成和奖金差异化大暂不涉及;

乙方岗位因提成点多,底薪更低,执行岗 20k 底薪基本封顶,但做得好提成月入几万也常见 。

-

发展空间

这可能是最公平的岗位之一了,因为你的业绩和晋升基本由数据说话

你的消耗金额、roi都是没办法作假或者靠关系完成的。

-

工作时长

“24小时在线看数据” “全年无休”“随叫随到”

“下班不过是换个地方看数据而已”

这些都是行业内自嘲的梗

我总结一下岗位特性就是“长战线,短精力”;

长战线就是我们一整天都需要进行广告投放

短精力即并不是时刻都需要盯着数据看,很多时候就是隔半小时一小时看一下数据做一下调整,然后又可以做其他事情,晚上睡觉设置一下预算让计划自己跑即可。

3、各品类赛道横向对比

-

能力最容易迁移复用的岗位?

核心是对广告投放底层逻辑、投放平台的掌握,剩下的无非换个品类,换个链路

游戏类、社交工具类、电商平台APP,都是这种应用类的链路,无非分IAP和IAA模式

对于业务的理解没有要求非常深(相对于产品经理、运营、策划而言),存在向下兼容的空间,同岗位换行业赛道比较容易

还有一些不少副业兼职代投的机会…

-

花的钱越多谁就越牛逼?

有钱的行业,就代表市场需求和福利待遇也不会太差。现在市面上广告投放的金主行业排行靠前的是游戏、电商应用、工具、社交、短剧等。

比如在游戏大推期,一天消耗上100w刀都不奇怪,但如果去了网文类等比较冷门行业,有可能日预算不超过1000刀。数量大一点外行人看起来也牛逼一点吧

-

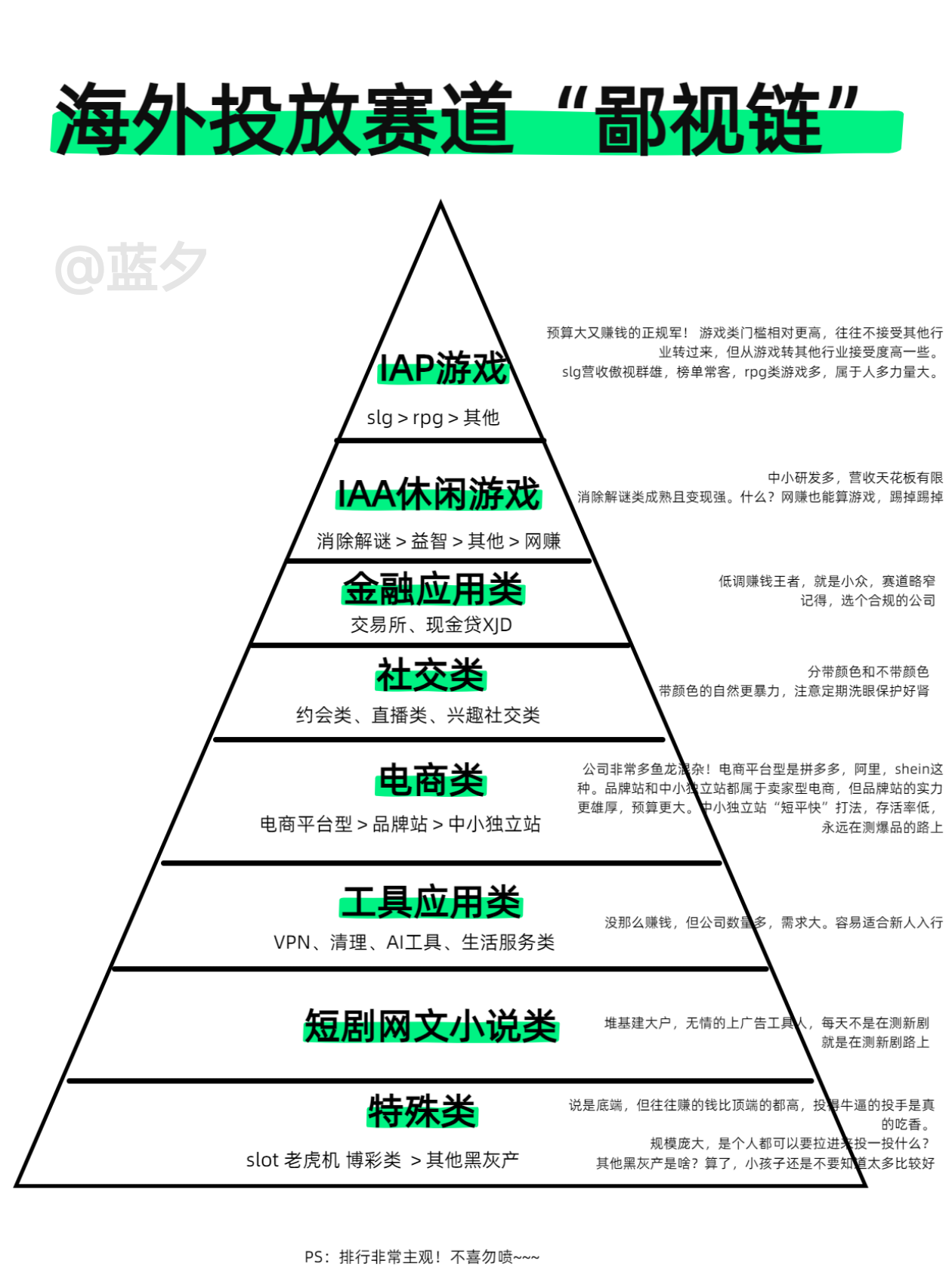

不同赛道也有鄙视链?

二、岗位能力要求及其工作内容?

1、信息流广告的链路是怎样的?

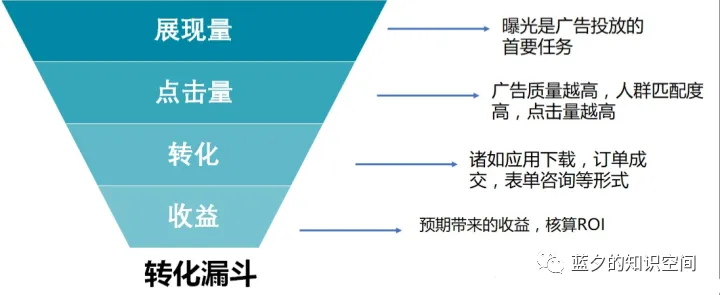

先以我们最常接触的信息流广告为例,当用户打开APP时,有时会浏览到一条广告(广告展现,也称曝光量impression, 缩写为m),用户可能会点击这条广告(广告点击量click, 缩写为c),在详情页(也称“落地页”)中,用户可能会点击下载(广告下载,缩写为i),安装游戏后进行注册(一般为填写手机号, 缩写为a),玩了一段时间后,可能会充值(付费purchase,缩写为p),以及后续可能还有更深度的用户行为

用营销转化漏斗解释

2、数据分析能力

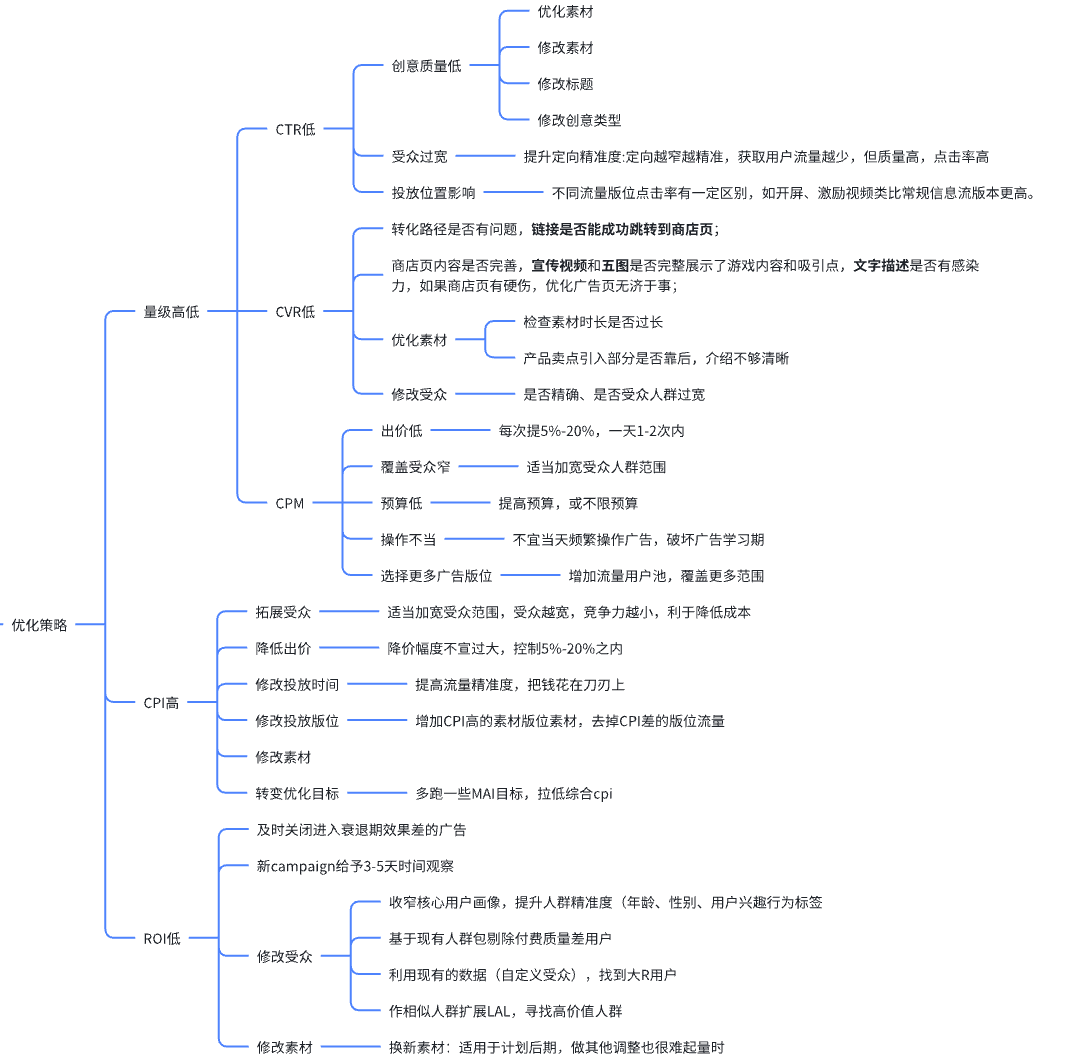

我们每天都要面对很多的数据,比如说曝光量、CPM、CPC、CTR、CVR、CPI、ARPPU、ARPU、LTV、ROI、PUR付费率、留存率等等,每一个指标都有对应的优化方法,这就要求我们要在大量的信息中保持一定的敏感度,懂得如何分析指标情况,知道怎么根据这些已有的信息去做调整优化

更高阶些的时候就是去对产品内数据进行

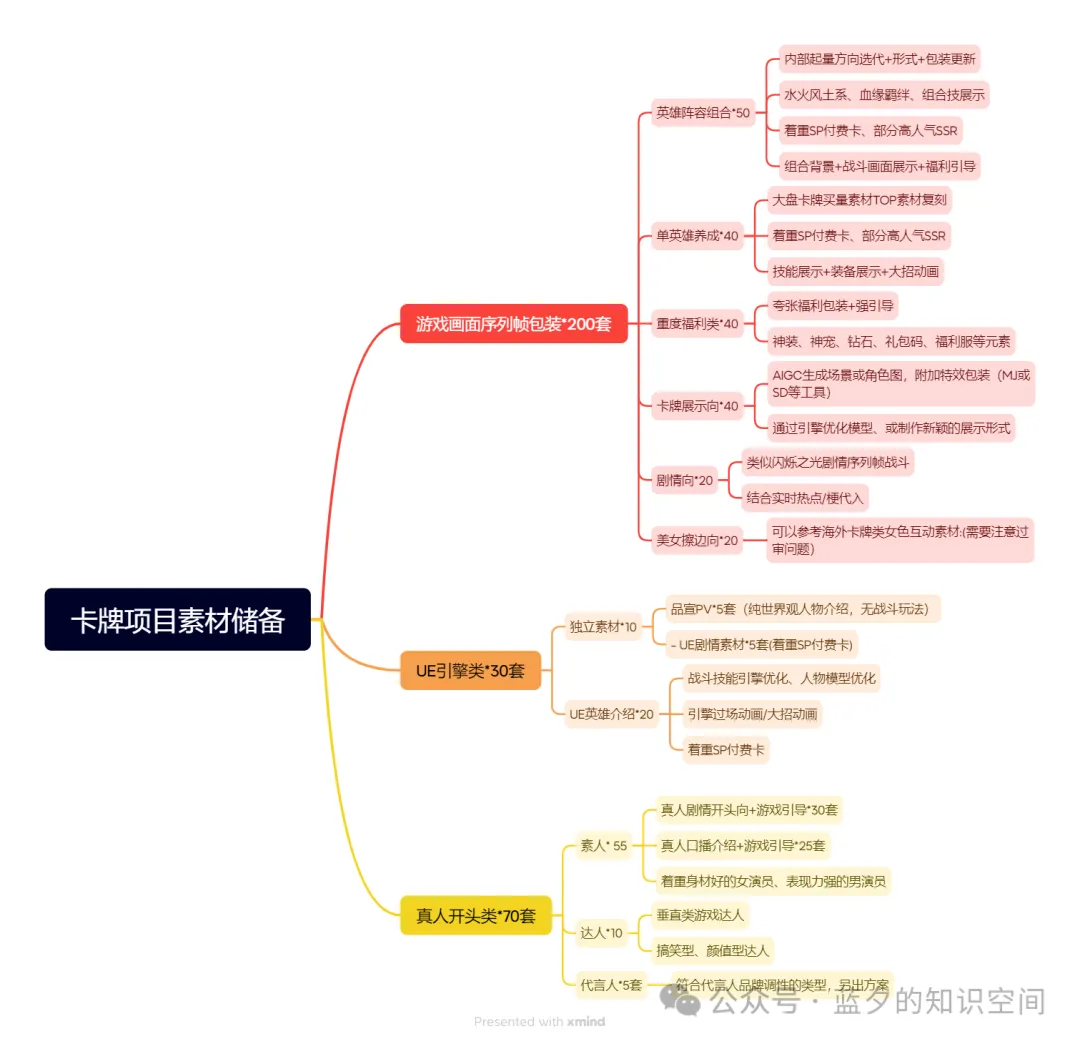

3、素材创意能力

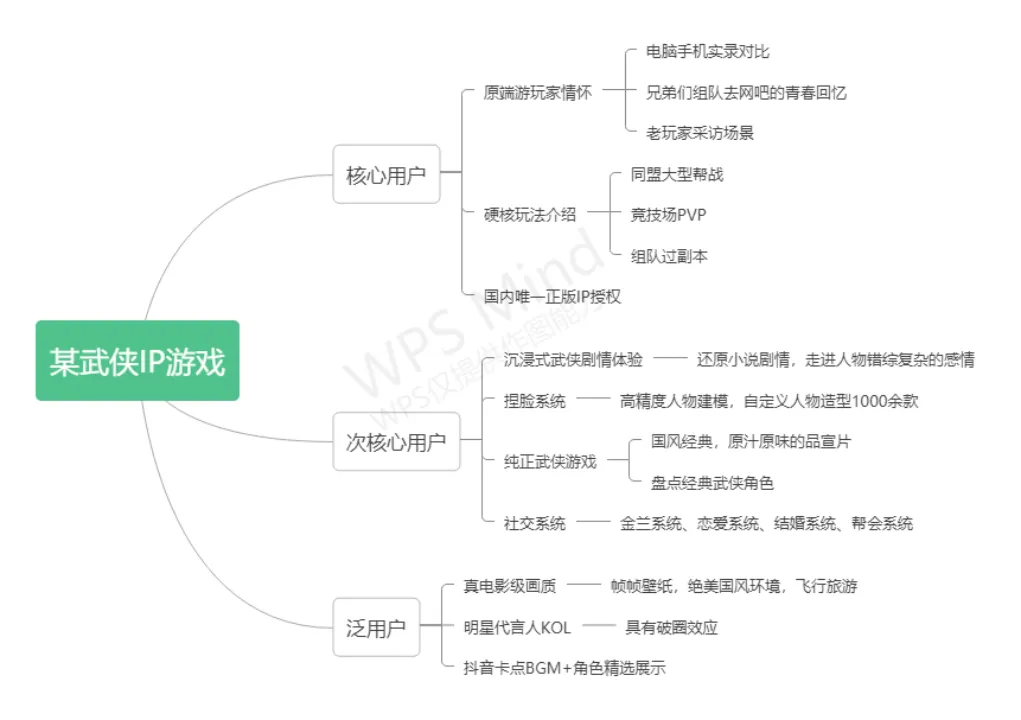

就比如说我们现在看到很多爆火的信息流广告,要去研究背后的爆量逻辑。

为什么我的创意却反响平平?为什么别人的创意这么火啊?这个创意有什么亮点?有什么我能借鉴的地方?我该怎样优化我的创意?

通过这样不断的研究分析,然后将亮点运用到我们自己有的游戏产品中,和设计师一起改进。

优化师作为离用户、离市场最近的人,要学会把握自身产品的亮点和素材创意的方向趋势,优化师是创意的头脑,而设计师是创意的手脚。

特别在智能投放成为趋势下,AI的冲击无处不在。

为什么sem、SEO的岗位需求量不断下降,转向信息流发展?

一方面是因为视频内容成为主流

另一方面是那部分的操作已逐渐被机器被系统代替,我们在媒体平台上能做的操作越来越少。而信息流未来也很有可能面临同样的局面,以后优化师越来越拼的是对素材的把控度,选择上什么样的素材,和制作什么样的素材,这个才是目前机器较难替代的。

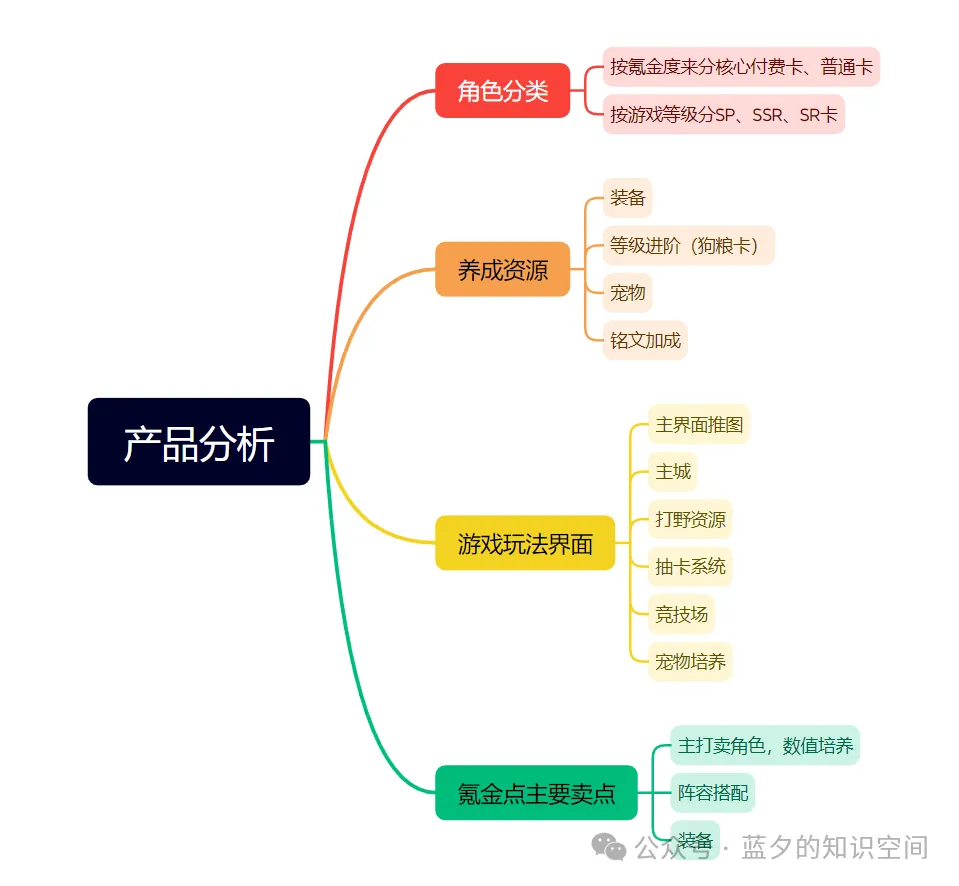

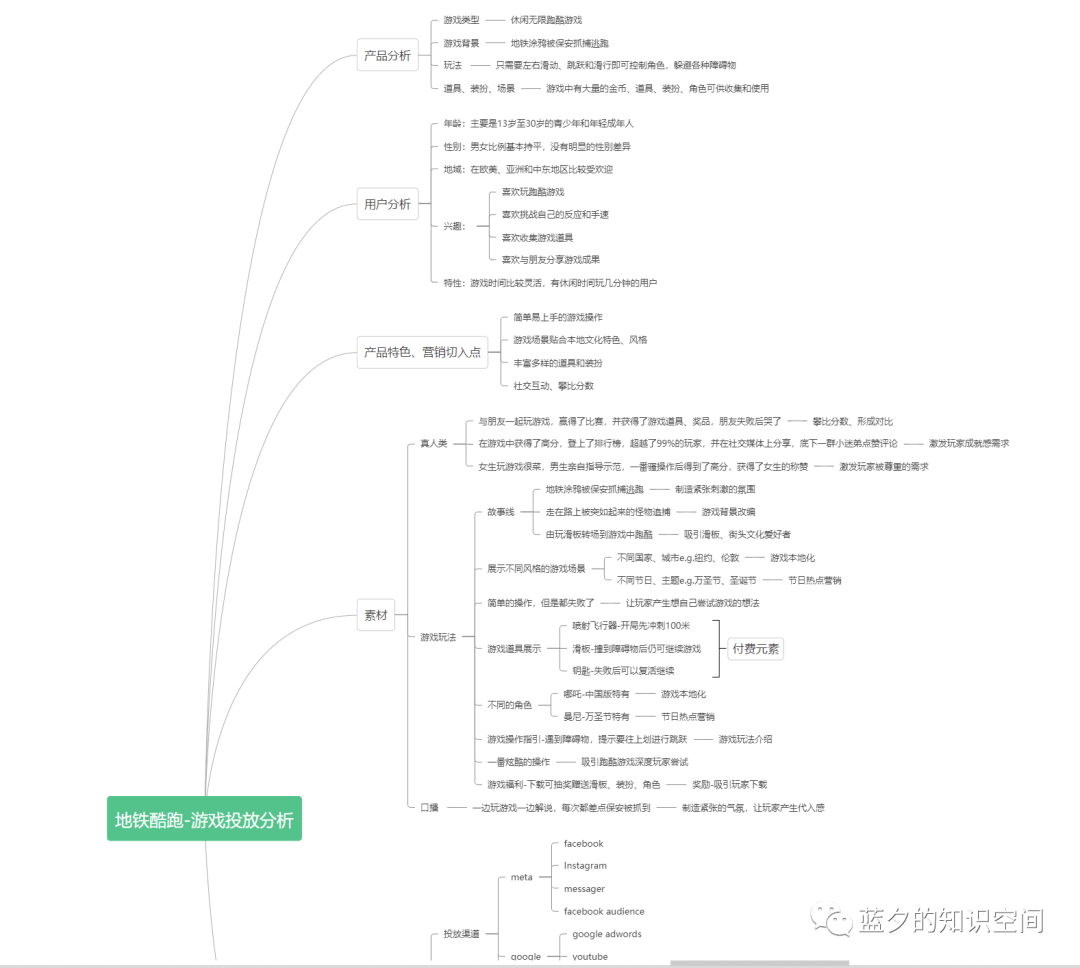

从这里可以清晰地从分析到,游戏的核心卖点是什么?该选取什么角色,有什么玩法界面是可以利用去展示的?

这种放置数值卡牌游戏核心氪金点就是养角色卡,堆资源,加上一定的阵容搭配。这部分内容是真正能吸引核心玩家的因素,也可以称作素材的“付费点”。也就说,如果素材里提到这些元素,那么引进来玩家的充值欲望会更强,ROI也会比较好。

与之对应的是素材的“跑量点”,也就是有这些元素的素材会很吸量,消耗速度快,比如说使用一些擦边美女角色做展示,跑量是会很快,但回收肯定比不上偏重度硬核的素材类型。

接着就到制作脚本

大概结构如下:创意概述、视频文案、画面描述、画面参考、时长、BGM等等,最好配上参考视频

以我们一款二次元题材放置卡牌类的游戏为例,整体创意方向如下图所示。

4、市场敏感度

广告平台更新迭代快

市场同行竞争激烈

永远要保持学习

学习同行竞品优秀打法

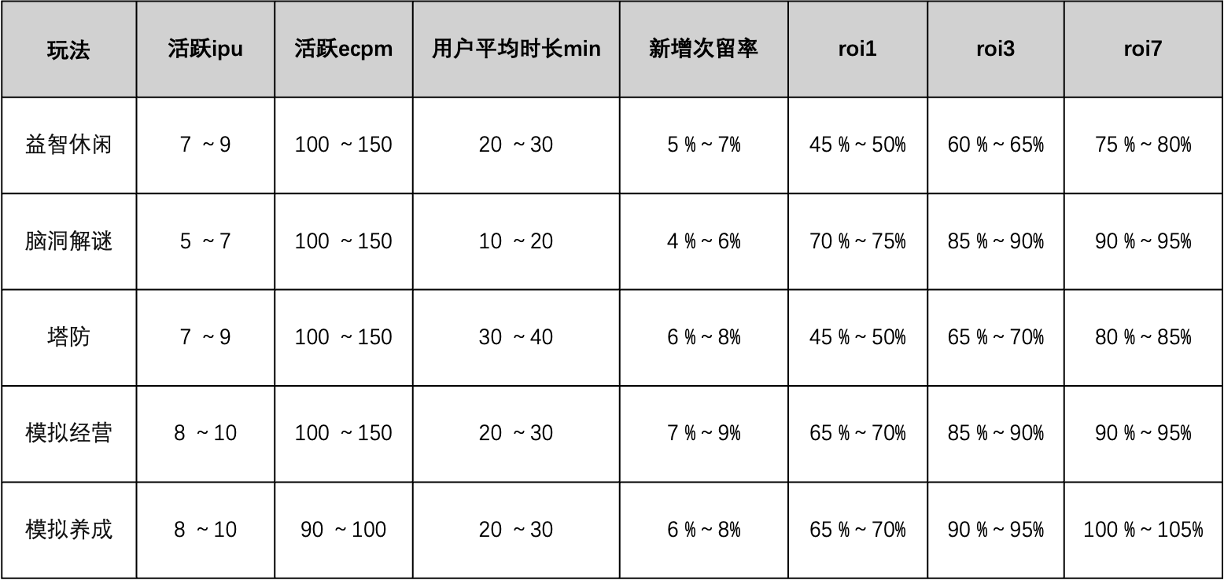

比如这几年很热门的副玩法

举个例子:一款RPG游戏,常规买量方式下,CPI 10,激活次留40%,月留2.5%,付费率12%,首日回收10%,60日回收130%,ltv倍数13。Minigame打法下,CPI 2,激活次留15%,月留1.5%,付费率3%,首日回收5%,60日回收150%,ltv倍数30。可以看出,在副玩法这种跑法下,CPI低,短期留存差,长期留存还可以接受,付费率低,首日低,但长线ROI 更高。五分之一的成本,只要这5个用户有一个能留下来,比常规买量下的一个用户贡献的ltv高,那就是赚了。那我们在实际投放中又该注意些什么问题呢?和常规买量方式有什么区别吗?我个人觉得该打法的核心逻辑在于控制CPI,捞取流量池中的大R,单日导入大规模量级的用户维持服务器生态。在实际投放过程中有以下几点需要注意:1、对CPI的把控。CPI是第一指标,如果这种跑法下成本没有比常规的具有很大优势,那就没有意义了。由于本身成本基数小,哪怕增加1块钱的,都是很大的涨幅,比如2 增加1块和10块增加2块的差别。所以会需要在前期就牢牢盯紧把控数据,以免超成本后一般就很难降下去。甚至要在更前期的阶段通过cpm,CTR情况去判断计划2、确保每日新增量维持服务器生态。这种跑法对首日新进入量有更高量级要求,否则人数不够将无法有一个健康的服务器生态,来让玩家充分发挥付费潜力。需要在低成本范围内导入足够多的用户,因为同等情况下该跑法付费率低,付费用户数也会更少。而只要最终留下了几个大R,就能贡献足够的充值,覆盖整体的导量成本。在这种情况下,1%的用户创造90%的收入是相当正常的。3、付费留存很关键,这个指标要和常规跑法的一致。因为留下来的付费用户都是产品的核心受众。这个指标正常,则代表真正核心的用户通过这种方式留下来了,后续才有可能爆R,回本。4、对首日ROI 的要求不会很高,但看重ROI 增长倍数和长线ROI 。比如上面案例的数据,虽然首日ROI 低,但由于成本低,次日倍数,3日倍数,7日倍数肯定会比常规跑法下更高。

总的来说,副玩法 看上去简单,但实际个中门道并不少,非常考验项目整体操盘能力。资金风险比较大,吃的是规则红利,是一套需要研发、运营、设计、市场等各部门资源支持的模式。

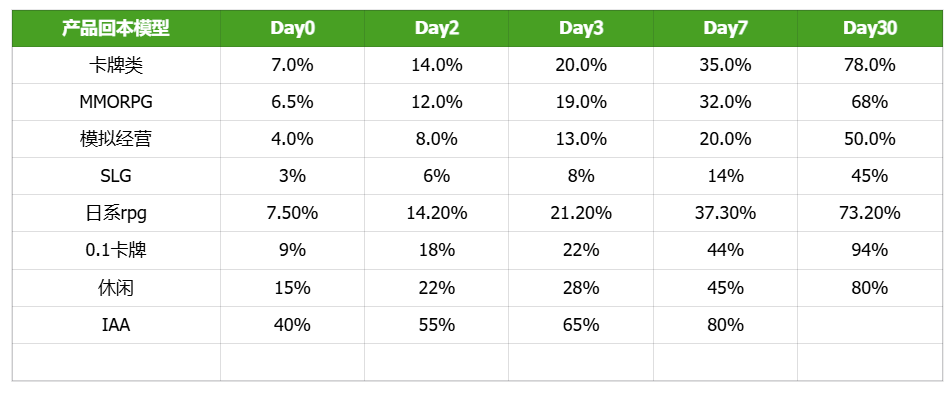

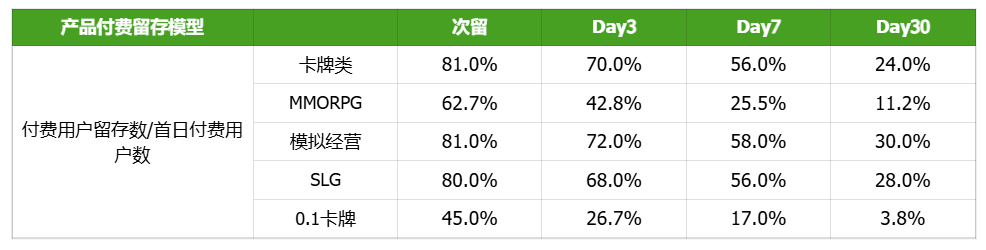

对不同品类的

数据模型、买量打法

均要学习掌握

三、国内海外游戏投放买量有什么差异?

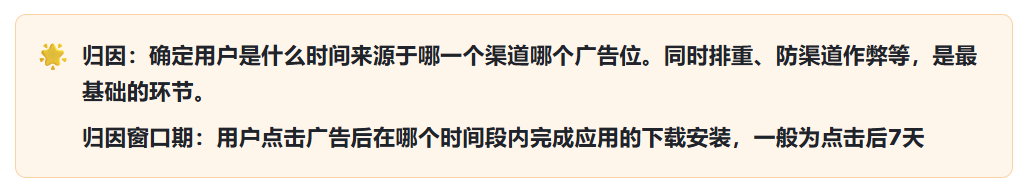

1、归因

-

国内

目前一般国内规模较大的厂商倾向于自研,中小厂商则采购外部三方服务。

因为厂商可以获得完整的用户设备信息,以及通过监测链接得到媒体提供的“展点消”等数据,因此可以打通买量全链路,实现用户层级的精准归因

安卓设备id主要是Android ID + OAID ,iOS为 IDFA + CAID ,均 以IP + UA作为兜底方案

-

海外

海外是统一采购三方,如adjust、appflyers,因为海外大媒体仅向三方固定外放一定数量的牌照,唯有获得合法牌照的三方,才具备归因资质。

安卓主要依靠GAID ,iOS此前依靠IDFA ,但自2021年隐私政策颁布后,则得结合出苹果的skan归因方案。

同时大媒体基本上都是自归因SRN,自归因就是有自己的一套归因逻辑,不通过第三方追踪链接。

当广告主在这些平台投放广告时,平台会根据自身追踪到的用户互动(如点击或浏览),自行“认领”由其带来的应用安装或事件转化。 因为生态系统封闭,重视浏览归因,也容易会“抢归因”

因此国内海外归因上最大的区别是,海外iOS没法精准买量

2、渠道上

-

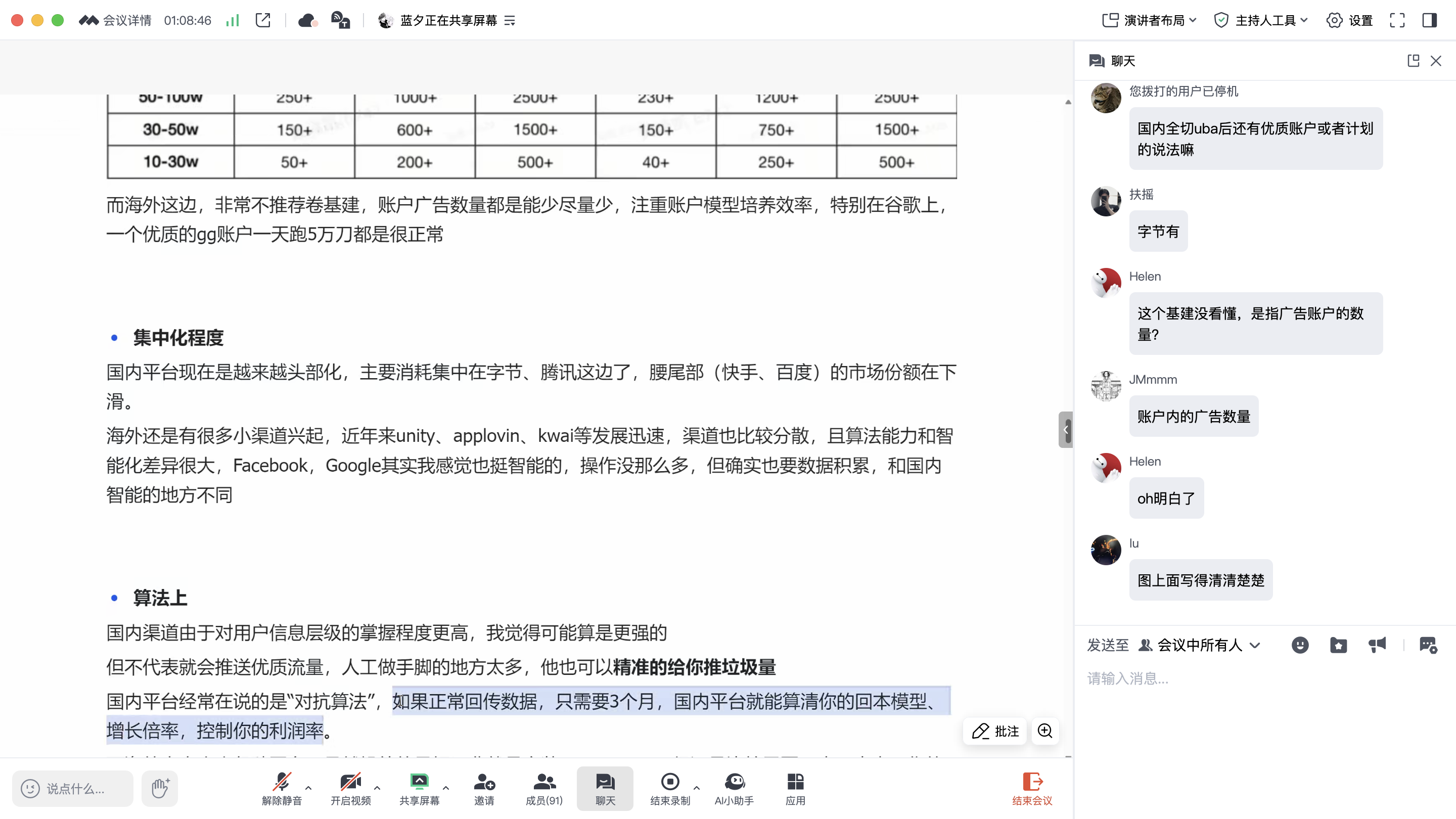

广告基建差异

国内账户基建数量上,可以说是卷到起飞,大推期间都是无情的上广告工具人

而海外这边,非常不推荐卷基建,账户广告数量都是能少尽量少,注重账户模型培养效率,特别在谷歌上,一个优质的gg账户一天跑5万刀都是很正常

-

集中化程度

国内平台现在是越来越头部化,主要消耗集中在字节、腾讯这边了,腰尾部(快手、百度)的市场份额在下滑。

海外还是有很多小渠道兴起,近年来unity、applovin、kwai等发展迅速,渠道也比较分散,且算法能力和智能化差异很大,Facebook,Google其实我感觉也挺智能的,操作没那么多,但确实也要数据积累,和国内智能的地方不同

-

算法上

国内渠道由于对用户信息层级的掌握程度更高,我觉得可能算是更强的

但不代表就会推送优质流量,人工做手脚的地方太多,他也可以精准的给你推垃圾量

国内平台经常在说的是“对抗算法”,如果正常回传数据,只需要3个月,国内平台就能算清你的回本模型、增长倍率,控制你的利润率。

而海外大大小小各种平台,虽然投放的目标无非就是安装 、aeo、 vo,但还是比较需要一步一步来,你的打点选择点位判断很重要

3、信息透明度

海外媒体算是外企,对数据保护十分严格,基本上不会公开同行竞品、大盘数据,各种工具大盘信息的文档也是没有。CPM、CTR、CVR可能还行,但像出价、成本,roi全都不会主动告诉你

产品层级的数据只能通过dataai、Sensor Tower等第三方工具进行调研(主要两个商店Google play、App Store,市场也相对小一些)

而国内平台这边就反过来了,各家会把行业大盘的信息公布出来,定期推送月报,品类数据(cpm、成本、roi、消耗占比、留存率、ecpm等等)。

甚至你想要什么数据,也可以提,你要什么“流量扶持、模型纠偏、提权、ecpm增强、过粗排”等等,只要消耗到位,都可以谈一谈

看看各家信息,主打一个公开,让你们互相卷互相抄,媒体尽收渔翁之利

天下赌客熙熙攘攘,庄家稳坐钓鱼台

4、素材上

-

素材审核力度?

海外普遍审核尺度更大,擦边的比较多

-

素材质量

这点一定程度也是国内海外的共同点,都是越来越追求素材质量

“素材为王”“素材即定向”,都非常注重素材,广告优化的后期都是在优化素材

“自动化”“智能化”,这是广告平台的理想化终局

为什么巨头们一定要做“自动化”?

无论谷歌的UAC,Facebook的3A,字节的UBA,腾讯的3.0智投

因为只有“自动化”,依托算法才可以将平台流量收益最大化

平台功能一砍再砍、“鼓励性强制”厂商接入平台SDK、流量打包售卖

一切变化都是为了提高ECPM,获取更大收益。

到最后属于广告主能优化的,就剩“素材”

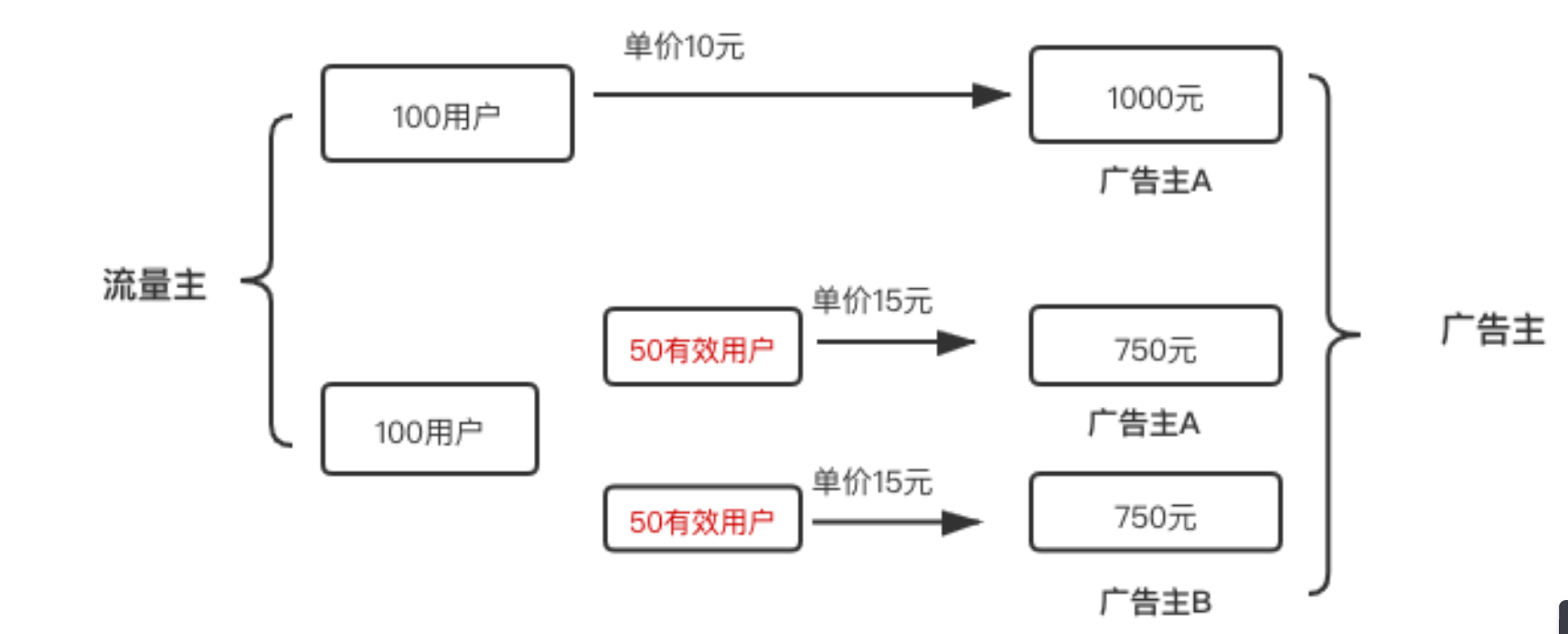

举个例子说明:

业务模式1:早些年用户标签不够精细,平台算力不强的时候,平台统一将自己的100个流量以每个流量单价10块钱的方式卖给了广告主A,广告主A共计花费了1000元。但是这100个流量里面,其实只有50个流量是A想要的目标用户,还有50个和它的业务需求不符合。A获取50个有效用户的单个成本是20元。

业务模式2:随着用户标签的不断完善,平台算力的增强。平台逐渐有能力把这100个用户进行区分。此时,平台引入了另外一个广告主B。然后,把广告主A想要的50个有效用户以单价15元卖给A;把剩余的50个有效用户卖给了B。

此时,A和B各自都只花了750元,用更低的就买到了自己想要的用户,而平台却通过这种方式把原先只能卖1000元的流量卖出了1500元!

PS:海外和国内优化师的能力模型和工作内容,其实没有太大的本质上区别

对于优化师的实际工作来说,主要区别:

一是不同国家和行业会存在时差问题,会比较辛苦。

二是受政策限制,账户封禁或受限等问题时有发生,这是优化无能为力也习以为常的事情。

三是素材制作,需要去了解和不断学习当地的文化习俗,用户喜好,产品模式等

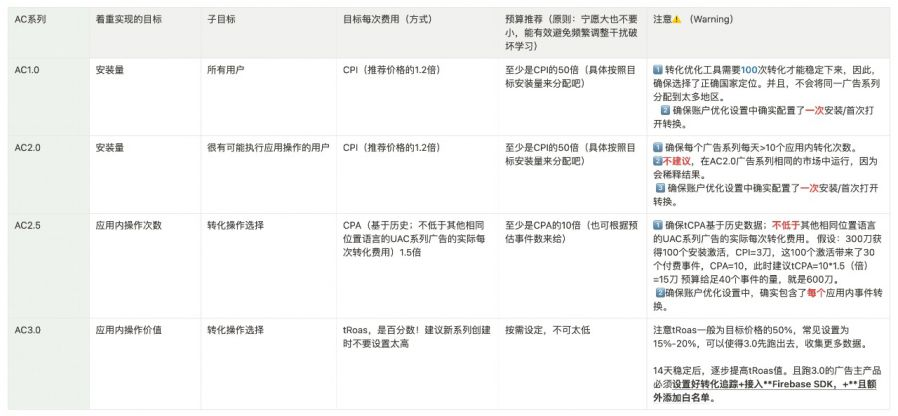

四、海外各主流投放渠道操作经验总结?

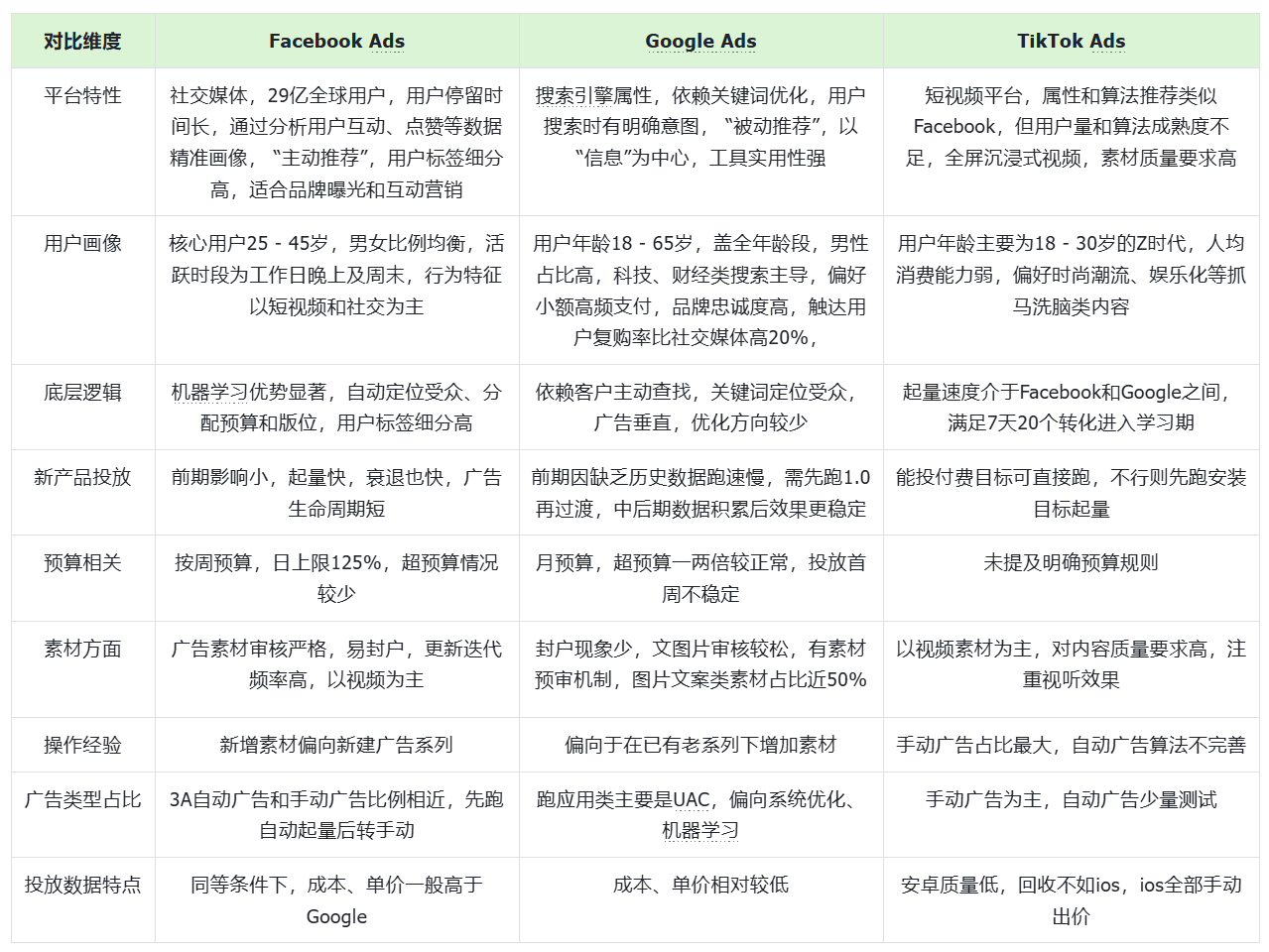

1、Facebook、Google、TikTok渠道对比表

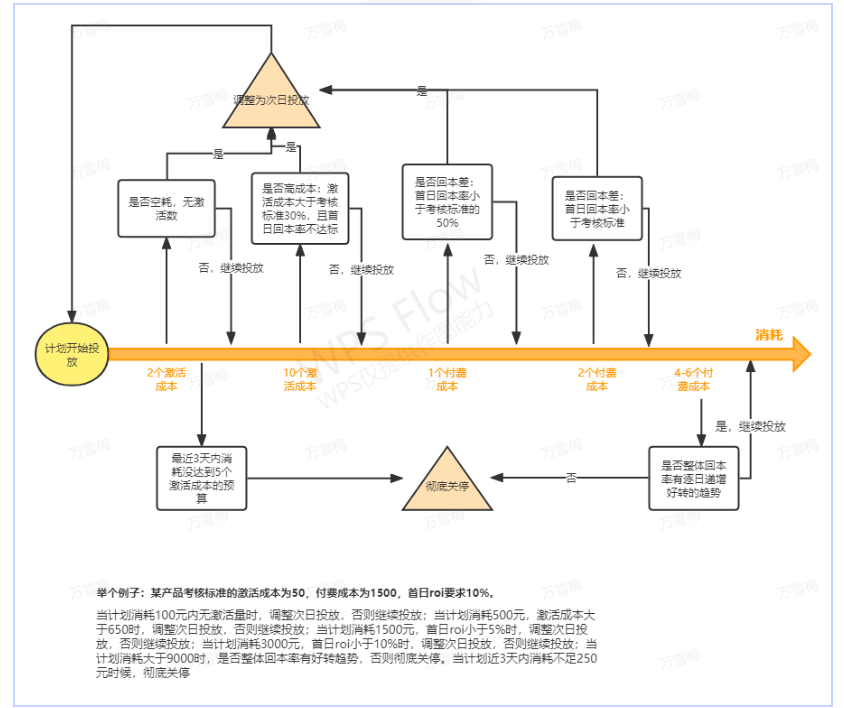

2、广告监控操作逻辑

这个我觉得是区别一个初中级和高级优化师的点

一个高级的优化师是可以清楚的知道自己每一步广告操作背后的逻辑

“在什么情况下会对计划进行操作?”

穷尽记录下来,不是一件容易的事

但我们要培养这样的思维逻辑,不要总是凭手感来操作广告。

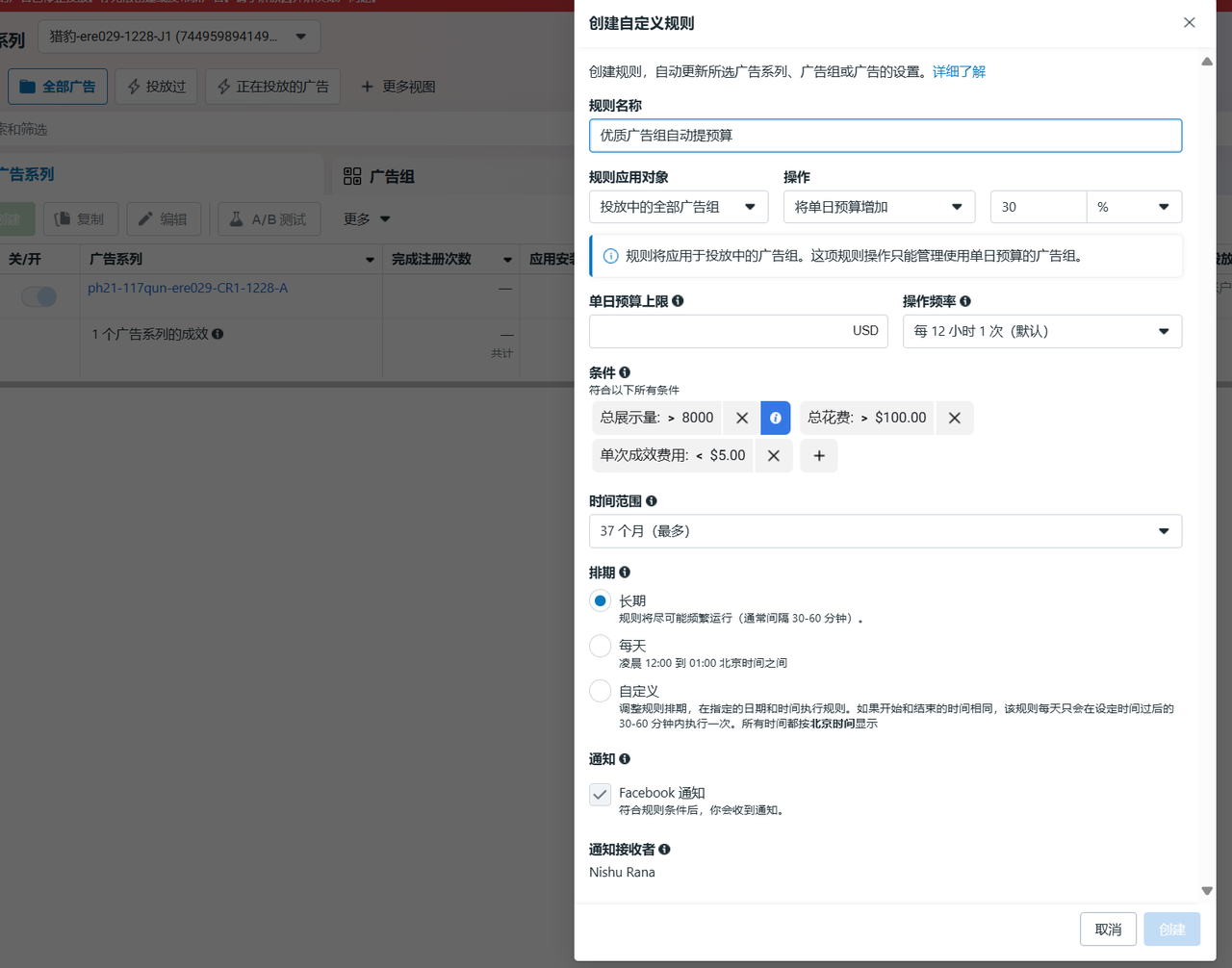

在这里我对应“空耗”“超成本”“当天回收差”“多日回收差”“一直不起量”这5种情况的执行操作

当然这是阉割版的,像提预算、提价等情况并没有罗列出来,只是为了直观展现给大家举个例子。

自动规则操作的常见7种情形:

空耗:有消耗,但无安装

高CPI

高CPP

回收差:roas差

起量困难:无展示量

成本达标:

回收效果好:

3、全球游戏市场区域分析对比表

T1,成熟市场,基础设施完善,用户质量高,付费意愿强,比如美欧日韩等发达国家和地区。

T2,新兴市场,基础设施快速成熟,增速明显,获客成本低,比如东南亚发展较快的泰国、越南、印尼等。

T3,潜力市场,基础设施一般,但庞大的人口基础、日益增长的互联网流量,带来了广阔的蓝海,比如拉丁美洲、非洲,以及东南亚一些经济相对落后的发展中国家。

五、简历制作和面试实战经验分享?

1、简历制作

(1)简历制作三原则

第一性原则:匹配度原则

第二性原则:重点突出,一页纸即可(大佬除外)。

第三性原则:有量化的业绩数据呈现。客观有依据有数据

啥意思呢?

第一原则就是要你简历所写的一切内容都是围绕应聘岗位去展开的,要让HR觉得你的经历和岗位非常匹配,没有人比你更“懂”。公司要的往往不是最优秀的人,而是最合适的人。

第二原则就是浓缩即精华,“5秒内让HR眼前一亮,15秒认为你是最合适的那个人”,让HR快速捕捉到你的重点,不要过多的废话。

第三原则就是所写内容要有客观事实和数据作为支撑,这样才更有说服力。比如用数据证明你做了多大贡献,同比、环比增长多少;或者有作品集、链接、社交ID可查看更多内容。

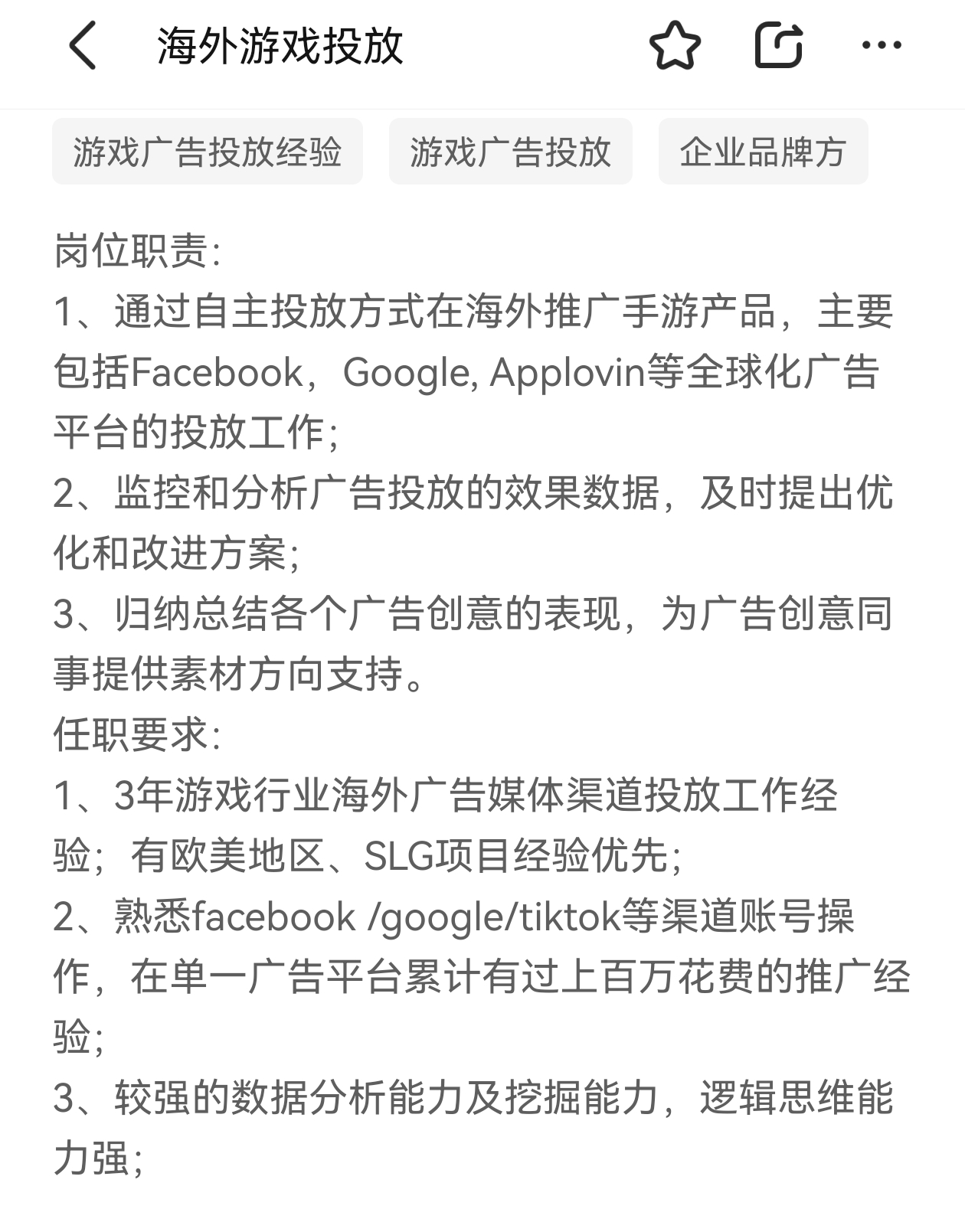

(2)拆解岗位要求

从岗位要求中,我们要了解到公司是有什么产品,哪种品类,招聘人才中的侧重点,并针对其侧重点去做准备。以下面JD为例

从该JD我们可以了解到公司是会更偏向于有SLG游戏,欧美地区,Facebook、Google、Tik Tok渠道、大消耗投放经验的。那在简历中,我们就可以突出这些内容

就算是同一岗位,但细分赛道不太一样,虽然有很多底层共通的东西,也能做,但肯定不是最佳的

而且往往越高薪、资深的岗位,对匹配度的要求就越高

这就是为什么职业规划要垂直方向深耕,而不要总是跳来跳去。

比如我在做简历辅导经常提到的就是要注意内容重心,提高匹配度

那么有些问题来了,万一我找来找去都没有找到什么匹配度高的内容呢?

那怎么办?

这个嘛, 其实啊…有些东西是可以可以“包装”的。

(3)简历包装大法

简历包装就是在真实客观的基础上,适当润色,用专业术语将自己的某段经历靠近你的目标职位。

“会说等于会做”

“同事做过的等于我做过的”

“世界就是个巨大的草台班子”

“勇于祛魅,相信自己“

那些光环下的人物也不一定你想象的那么厉害,可能只是踩中了时代的红利

“简历包装”这一招如果会运用其实是非常厉害的,无论是新人小白还是高级资深岗的阶段 比如你缺少A品类的经验,而你同事正在做,或者其他部门的同事在做,你是不是有机会去学习接触一下? 请别人吃个饭喝个奶茶,让别人指点请教一下,你是不是也能掌握个八九不离十?

只要你搞懂了面试的规律,能做到预判了面试问题,那根据面试问题去筹备,事情就不难了 (稍微吹一下,我对面试问题的预判还是常年在70%以上)

这就是个“缺啥补啥,能补啥就补啥,没法补的就过”的流程,难点在于提炼信息,分清楚各能力要求的优先级,进行补齐。

PS:如果你的简历通过率出现问题,比如投了十家,只有两三家有回复,那请注意了,不要再盲目投简历,赶紧去优化一下简历再来投,不要再浪费投递机会了。因为你投了第一份简历出去如果不过就进入公司的人才库,封锁期一般是3-6个月。一般社招中好简历通过率能达到80%以上,即投递十家,能进入面试环节的有八家。

如果没做好相应准备工作那就血亏了。

(4)附带作品集——真诚是必杀技

这一部分包括一些针对某个品类或游戏的市场分析报告、素材分析报告,游戏体验报告。这个可以说是面试转行利器,成功率很高,是我亲身辅导了100+转行以及应届生入行案例中推荐他们使用的,因为这是能给面试官留下深刻印象的(你有别人都没有)。比如以下模板

2、面试实战经验

(1)面试顺序

在转行面试上的准备,我个人觉得面试的正确顺序应该,普通小公司——心仪范围内的公司——最想去的大厂。这个顺序的好处就是

(1)你没有太大心理压力,可以很顺畅地,也是一次梳理流程组织语音的练手机会

(2)有些小公司为了抢人才往往会开出比市场上更高薪的offer,而这个offer在我们最终对比谈薪的时候非常有帮助。

(3)如果开头很顺利拿到offer,也会极大增强你的信心,有底气去挑战更好的offer。

这时候也安利一个神器给大家,网易见外工作室的音频转文字,可以把我们的面试录音上传,转成文字后,我们进行总结,非常方便,很高效地总结。

这是我每次面试之后的总结,每个公司一个Word文档,最后将精华内容再总结到一个文档里面,方便我在下一次面试的时候“临时抱佛脚”。

(2)预判面试问题

常见的通用的面试问题我就不说了,这些肯定是要提前准备好回答,像我之前的帖子里也有,我说一些额外可能会出现的

1、岗位背景和需求

2、面试官个人偏好

3、在简历与自我介绍中埋钩子

前两种都比较好理解,这里我们重点介绍第三种。就是由于你在简历和自我介绍中提到了面试官感兴趣的点,所以他就向你提问了 一般的简历是把自身亮点体现,专业表达

“优秀的简历是会埋钩子,能引导面试方向”

“以合作者心态面试,而非求职者”

-

一个咨询辅导案例

假如你知道对方公司正在从IAP转型混变IAAP+卡牌的路上,发行团队刚组建不久,人员经验不是很充足,素材设计短期以外包为主。

也就是说,对方对做过IAAP、卡牌品类,有一定团队管理经验,有素材供应商管理合作经验的人才需求会比较渴望。

那么你是不是可以针对以上这些需求点,在自己的简历和自我介绍中,突出这方面的内容呢?

然后对方由于后续业务需要,正好对这个很感兴趣,向你提问,你再神来一手把之前准备好的内容流畅地秀一遍,让对方觉得“爱了爱了!你正是我们想要寻找的那个人!”

就算你自己其实实际接触得也少,但好歹是不是可以向同行朋友们提前学习取取经呢?

咱主打的是一个“要啥补啥”

最后分享一些常见面试问题汇总~1、你个人接触过的投放平台有哪些?擅长哪些平台?2、你个人擅长什么国家地区和产品类型的投放?3、怎么避免Facebook账号被封?4、不同广告计划之间互相竞争抢量了怎么办?5、常见的广告素材被拒审的原因有什么?6、你不同账户计划的搭建结构逻辑是怎样的?7、当广告投放后台和公司BI后台数据出现gap差异是什么原因?8、你觉得Facebook和Google平台有什么区别?(或者任意类比其他不同的广告投放平台)9、Fb、gg、tt这些主流平台特点和用户属性有什么区别?10、CPM和人群质量的关系是什么,该如何优化CPM?11、给你一款slg产品(通常会说自己家产品或者面试者以往的产品),说说你能想到的在欧美国家(或者其他地区)素材创意方向?12、不同产品类型比如mmo现在素材的套路是怎样的?行业内谁家的素材做的最好?13、怎么面对的iOS14.5,以及越来越严格的隐私保护政策?14、fb的不同出价方式有什么区别?比如MAI,AEO和VO有什么区别?15、UACe和FB再营销有什么区别?16、目前海外市场的变化频繁,你觉得投放以后的发展方向会是什么?17、你对某个国家区域的用户文化特点有什么了解,和需要注意的地方?18、企业户和个人户的区别?19、海外自己开户和代理开的户的区别?20、你个人感觉做过最有成就感或者印象深刻的项目是怎样的,为什么?21、你优化的过程中遇到的困难有哪些,怎么去解决当时遇到的问题的?

—end—

本次课程已经开设系统训练营,详细点击下方链接查看

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

-7-scaled.jpg)

-3-scaled.jpg)

-5-scaled.jpg)

.png)

-3-scaled.jpg)

暂无评论内容